アートネイチャーへAI音声対話エンジン「BEDORE Voice Conversation」を提供し、予約受付やカタログ請求等の受付を自動化

〜AI対応により24時間応答・「あふれ呼(※)」防止でストレスのない電話受付を実現〜

〜AI対応により24時間応答・「あふれ呼(※)」防止でストレスのない電話受付を実現〜

〜24時間・365日の応答で「繋がらない」を解消、未来の顧客との関係性を構築〜

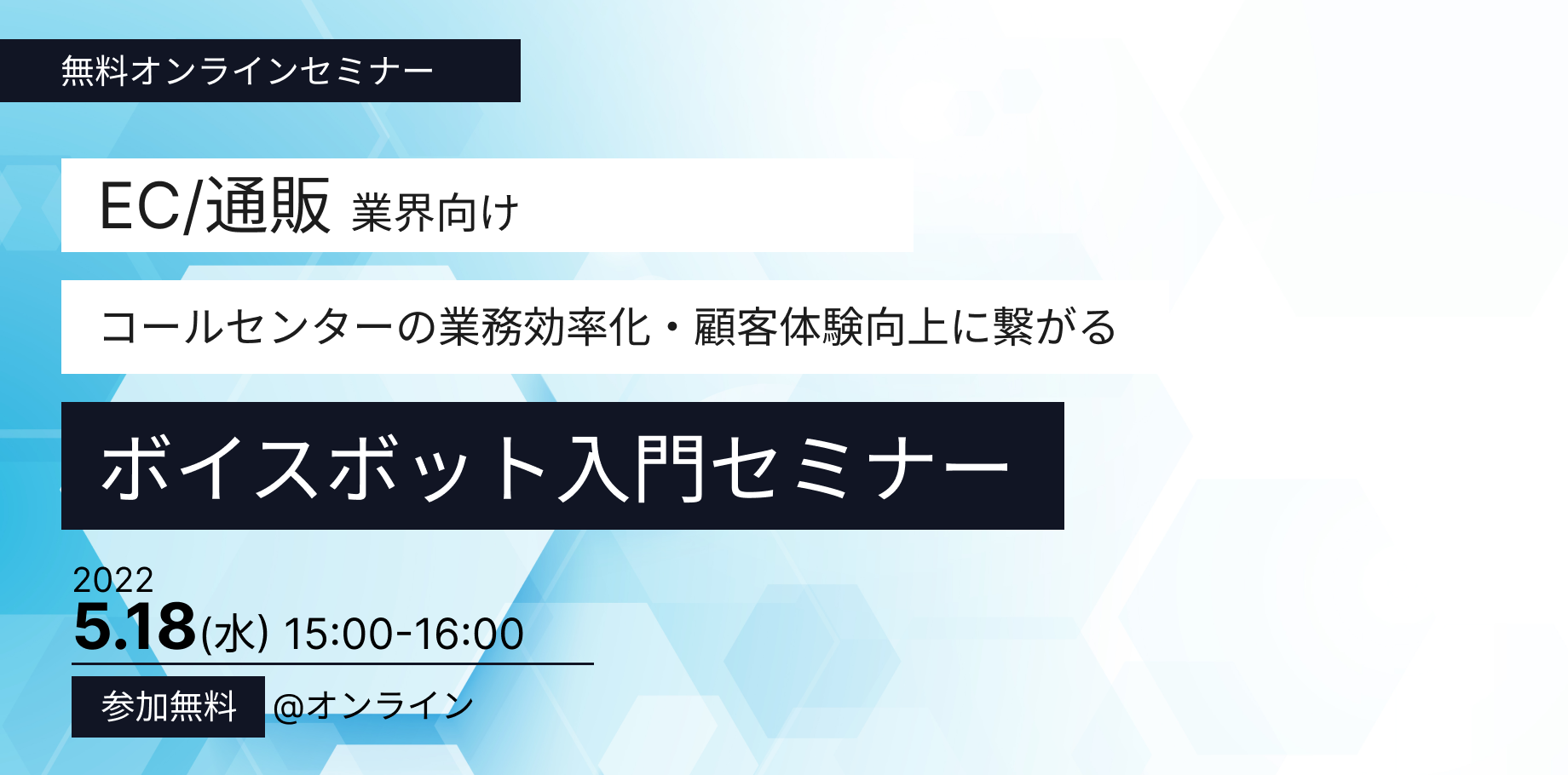

ボイスボットを利用したコールセンター業務効率化に興味をお持ちの方向けのセミナーを開催いたします。

※ 2022年3月取材当時の所属部署、役職となります

中国地方整備局では、中国五県の社会資本(インフラ)の整備や管理をしています。

企画部情報通信技術課は、河川・道路等のインフラにおける情報通信システムの運用・管理の他、職員の安全で快適なICT環境整備を担当しています。

木本様:国土交通省 中国地方整備局(以下「地整」)は、中国地方5県における公共インフラの整備や管理と、防災事業として国民の安心安全を守る重要な業務を担っています。

小畑様:その中で、我々の所属する企画部 情報通信技術課では、通信やインターネットといった地整職員約1,800名が業務を進めるにあたって必要なPC、ネットワーク機器、サーバーなど電気通信設備の整備や維持管理を担当しています。

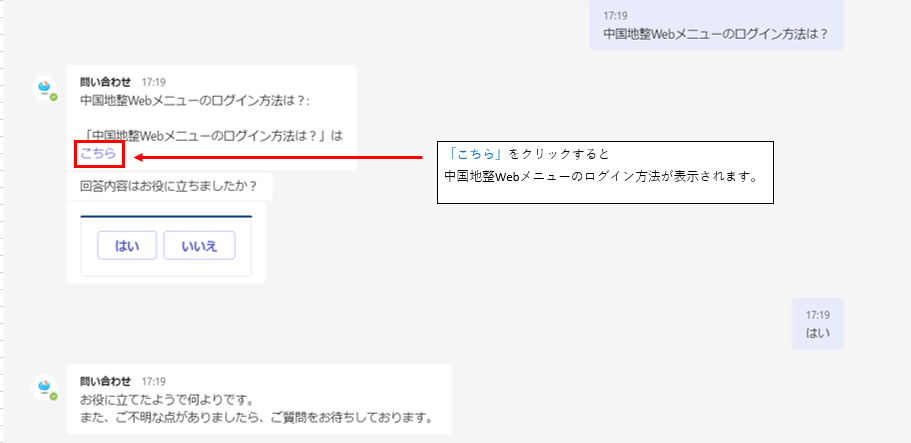

木本様:地整では、職員からの問い合わせに関してサポートセンターで問い合わせを受け付けており、サポートセンターの職員より「システムに関する問い合わせが非常に多い」と相談を受けていました。前々より地整内でも「働き方改革のための基盤、インフラ整備」については積極的に取り組んでいくべきと議論しており、AIチャットボットの存在は気になっていたので、まさにこの課題に対してチャットボットが労力の削減、生産性の向上、受け答えの簡略化に適しているのではないかと考えました。

新崎様:多い日だと一日数十件のシステム関連の問い合わせを受けることもあり、その対応で一日の大半の時間を使ってしまったり、それ以外の通常業務に支障を来すことも多々ありました。最も問い合わせの多い繁忙期は4〜5月の年度当初ですが、各種システムには日々の業務内で向き合うので、定常的に似たような質問を受けることも多かったですね。そういった定型で回答できる問い合わせに関しては、チャットボットに任せられるのではと可能性を感じ、本格的に導入を検討し始めました。

新崎様:Teamsは、在宅勤務促進と併せて導入が進みました。もともと在宅勤務をする文化はなかったのですが、新型コロナウィルスの流行により、早期に職員が安心して在宅勤務ができる環境を作る必要がありました。どのように職員同士のコミュニケーションをスムーズにとっていくか考えた末、Web会議、電話、チャット機能をもつTeamsの導入に至りました。

木本様:電話のみのコミュニケーションだと一対一なので、複数名と意見交換できるWeb会議や複数名でのチャットは、非常に重要な手段だということを改めて痛感しています。

新崎様:そもそもチャットボット導入以前に、「職員向けイントラ上のFAQを充実させていく」「窓口をどこかに一本化して統一する」方針も考えました。しかし、自身でイントラへ答えを探しにいく意識を定着化させることはなかなか難しいという意見も上がり、迷っていました。

小畑様:そんな時、PKSHA Workplace様よりお手紙をいただき、その内容を読んでこれはうまく活用できるんじゃないかと感じたのがきっかけです。そこからチャットボットを選定するにあたって、重視したポイントは主に下記二点でした。

① 日本語が正しく理解できるか

ユーザーがさまざまな単語や文章表現で質問をしてきた際、的外れな回答をしてしまっては利用されなくなってしまうので、初期時点でもある程度日本語を適切に認識して適切な回答を返せるのかは注目していました。

② 日々運用していくイメージが鮮明に持てるか

ユーザーの質問内容は時期によっても変動的なので、チャットボット側も常に進化し続けなくてはいけないと思っています。その中で、FAQの内容アップデートなどメンテナンスがしやすいかどうか、また運用によって精度がしっかり成長していくかどうかは重要なポイントでした。

新崎様:一番の決め手は、Teamsを窓口としてチャットボットを利用できたことです。すでにTeamsの導入はされていたものの、地整全体で見ると、浸透率はまだまだでした。次のステップとして、全体でのTeams活用と+αの可能性は検討していたところでしたし、問い合わせ窓口の統一化も目標としていたので、この点は非常に魅力的に感じました。

小畑様:あとは、精度の高さは圧巻でしたね。導入検討時、PoCで地整のFAQを取り込み実際に賢く回答が返ってくるのかを検証したのですが、半信半疑で投げかけた質問に対して、期待していた回答が返ってくるのを目にした時はとても感動しました。精度検証の結果、正答率が90%を超えていたのは本当に驚きでした。

木本様:イントラ上のFAQ拡充だと、「探して見つけてください」と相手に委ねてしまいますが、チャットボットでは「こちらで回答を用意して提示する」ことができるので、ユーザーの利便性もかなり高くなったかと思います。そういった点でも導入を決めて良かったと思っていますね。

小畑様:一番最初の工程である、チャットボットに登録するFAQを作成することが最も大変でした。FAQの質問文、回答文の内容をどうするかはもちろん、文体(ですます調 / だ・である調)やそれ以外のルール(使用する単語をどう統一するか、どんな表現がユーザー視点でわかりやすいか等)を決めるところも苦労しましたね。ただ、準備に時間はかかったものの、FAQ一つ一つは今後資産となっていくものなので、今は作成して良かったと思っています。

新崎様:地整内に向けてチャットボットがリリースされる旨をメール配信しました。職員が最も確認するものがメールなので、なるべく多くの方に見てもらいたいという理由から、この手段での周知を実施しました。

木本様:今後も継続的なPRが重要だと思っています。地整では、例えば全職員のPCトップページで、指定時刻に「定時退社しましょう!」といったポップアップを表示させたりしているので、その方法でチャットボットの周知もしていけたらと考えています。

小畑様:昨年12月に全職員向けにTeamsからチャットボットを利用できることを周知、リリースして、現在少しずつ浸透してきている段階です。Teamsを立ち上げるとサイドバーにチャットボットがある状態なので、これまでより問い合わせまでの道筋がシンプルになり、時間短縮ができていると認識しています。

また、我々の情報通信技術課以外の各部署から、AIチャットボットを導入したいという声がいくつか挙がっていたりします。

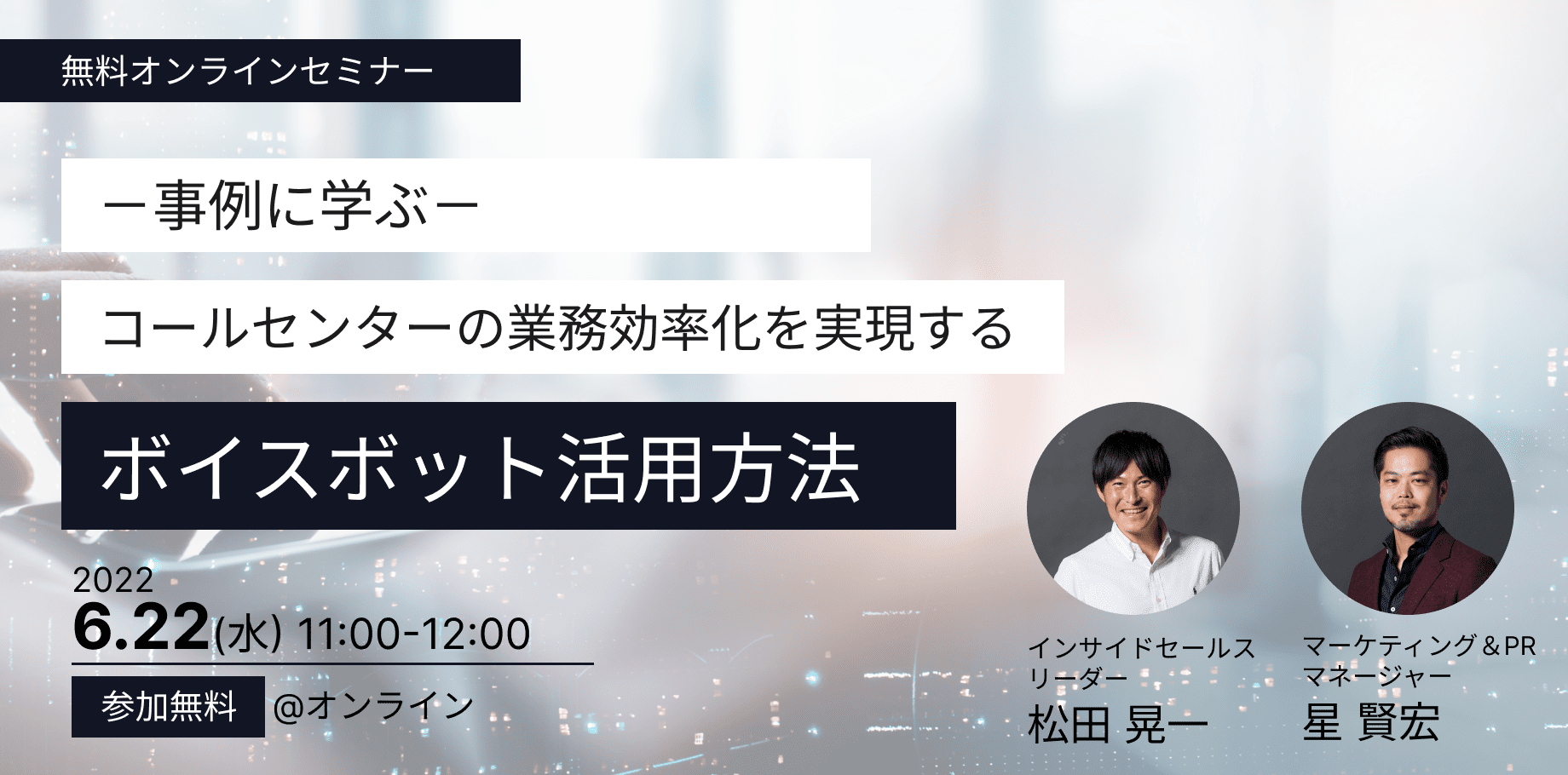

新崎様:現在、チャットボットの自動応答で解決できなかったものに関しては、チャットボット上で問い合わせ内容の詳細をヒアリングし、その後サポートセンターの職員より折り返し電話、メールで連絡をして個別対応するようなフローにしています。Teams上でそのまま有人チャットに連携することもできますが、約1,800名の職員に対して回答者が少人数なので、対応しきれない状況になりうることを考慮し、ダイレクトに繋がる動線はまだ設計していません。

小畑様:とはいえ、事前に必要な情報をヒアリングすることができるので、回答者から連絡する前にある程度「〇〇関連についてはXXさん」等と前さばきをすることができます。これまで、電話の問い合わせに対しては、電話をとった担当者では回答できず別の担当者に引き継ぐことも多々ありましたが、そこが解消されて、かなり対応しやすくなっていますね。このような変化から、今後サポートセンターの職員たちの残業時間削減にも繋がればいいなと思っています。

小畑様:リリースまでの定期的な打ち合わせ、サポートはもちろんですが、リリース後も月一回のペースで打ち合わせを実施いただき、その中で丁寧に指導いただけているのはとても助かっています。チャットボットを放置することなく、次に決めるべきこと、追うべき指標をわかりやすく提示いただけるのはありがたいですね。

木本様:あとは、サポートセンターの職員からの質問に対してスピーディーに回答いただけるのも非常に助かっています。機能追加や改善要望に対しても迅速に対応してもらえています。

新崎様:大きな目標ではありますが、今後はほぼ全ての質問をチャットボットが解決できるように育て、情報通信技術課やサポートセンターの職員の負荷が少しでも軽減されれば嬉しいです。そのためにも、まずは我々から全体へチャットボットの周知を積極的に行い、認知度の向上をしていく努力をしていければと思っています。その先に、働き方改革やワークライフバランスの担保があると考えていますね。

小畑様:現在リリースから2〜3ヶ月ですので、まだ利用比率にばらつきはあるものの、今後は全員がチャットボットの存在を認識し利用する、日常業務の中にチャットボットが当たり前にあるような未来を創っていきたいですね。そして、情報通信技術課だけでなく中国地方整備局内の各部署で導入していけたらと思います。

木本様:最終的には電話やメールの窓口をクローズし、チャットボットに窓口を一本化するのが理想です。その理想に一日でも早く近づけるよう、FAQの拡充や精度向上のための運用も進めていきたいです。ユーザーの意見も取り入れ、より使われる、頼れる存在にしていけたらいいなと思っています。

また、中国地方整備局全体では、今後も地整内の基盤整備、インフラDXは積極的に取り組んでいくテーマです。例えば、土木の分野で三次元データを利用して構造を作る、維持管理をしていく等はやっていきたいですね。働く環境づくりの面でも、災害時に外出先でもPCが使えたり、職場PCを持ち帰っても仕事ができるようにしていけたらと考えています。

あとは、子育て世代に対して、家庭や子育てをしながら仕事も両立できるような環境を提供できれば非常に良いなと思っていますね。

小畑様:まずは導入してみて、今後どのように浸透し、AIチャットボットが公務員の働き方をどのように変えていくか、どのように進化していくのか、また、それが遠い未来なのか近い未来なのか、とても楽しみです。

木本様:インフラDXの取り組みが世の中に広がり始めている時期にAIチャットボットに携わる事が出来て貴重な体験となりました。様々な業種でも問い合わせ対応がチャットボットに切り替わって行くのではと感じました。

新崎様:初めて携わる内容ということもあり右も左も分からない状態でしたがPKSHA Workplace様のサポートにより大変勉強になり貴重な経験をさせていただきました。引き続きAIチャットボットを活用・周知していくことで地整全体へと浸透させ、いずれは地整の様々な業務がAIチャットボットに移行され業務改善されていけば嬉しいです。

以上、ありがとうございました。

EC/通販業界にお勤めで、ボイスボットを基礎から知りたい、導入を検討中の方向けのセミナーを開催いたします。

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

デジタルイノベーション部(旧成長戦略室) 次長 兼 DI企画・開発グループ長 星 憲博様

保険金サービス部 次長 兼 請求サポートグループ長 白井 佐代子様

保険金サービス部 請求サポートグループ 課長 田中 静江様

企業概要

〔業種〕生命保険

〔事業内容〕生命保険業

〔導入サービス〕BEDORE Voice Conversation

〔導入目的〕応答率向上とBCP対策強化

課題

・受電件数の増加による応答率の低下

・自然災害やコロナ禍に対するBCP対策

効果

・応答率の改善

・入電数の1割を自動応答化

・コロナ禍の電話急増の影響を抑制

―皆様の部署の役割について教えて下さい。

白井様 私と田中が所属している保険金サービス部請求サポートグループは、保険金・給付金のご請求を承る専門のコールセンターです。お客さまからのお申し出に対して迅速かつ丁寧に受付から保険金・給付金のお支払いまで完結させることが求められています。

星様 私の部門では、全社的なデジタル技術の導入推進役として、各部門におけるデジタル化可能な業務の棚卸しやデジタル技術導入の取りまとめ役を担っています。お客さまの体験価値向上につながる投資を積極的に行っていく方針です。

―Voice Conversationを導入することになったきっかけを教えてください。

白井様 コロナの感染拡大により給付金の請求件数も急増しましたが、オペレーターの採用、育成は短期間では難しく、電話が繋がりにくい状況が度々発生しました。

また、緊急事態宣言下における出社制限なども重なり、BCP対策という課題が顕在化してきたのです。

―オペレーターの育成で苦労していることは。

白井様 オペレーターは現在販売している商品だけでなく、販売は終了したが、契約が残っている10~20年前の商品についても熟知している必要があります。

田中様 そうした広範な商品知識が必要となるため、研修も高度かつ長期間に亘り、一人でお客さまに対応できるようになるまで、入社から1年以上かかります。新商品の販売や既契約数の増加に伴ってご請求は増加しており、それに対応するための人財育成に苦労していました。

―コールセンターを運営する上でのKPIは。

白井様 年間通して応答率90%達成することを目標としています。BEDORE導入前はなかなか達成が難しい数字でした

―ボイスボットの導入を検討する際、他のDXソリューションも検討されましたか。

白井様 お客さまとオペレーターの会話の自動文字起こしツールは導入済みでした。更に効率化を進めるには電話応答そのものを自動化するほかないため、ボイスボットの検討をはじめました。

―ボイスボットはいつから検討されましたか。

白井様 検討を開始したのは2019年の年末でしたが、予算面などで目途が立たず、計画が難航していました。

しかし、星が所属する成長戦略室(現デジタルイノベーション部)に相談を持ちかけたところ、支援を得ることができ、2021年1月からボイスボットによる「入院・手術給付金の請求お申出受付」を開始できました。

星様 白井が事前にBEDORE以外に2社と比較検討した結果、BEDORE導入により1割ほどのコール削減につながる効果見込みが示されていました。現在の電話番号を変更せずに利用でき、しかもお客さまが待たずに自分の用件を済ませられることは、顧客体験価値の向上になると考え、導入を支援することに決めました。

―BEDORE Voice Conversationをご選定いただいた理由は。

白井様 クラウドサービスなので初期費用が小さく、システム構築が不要なのですぐに利用開始できたからです。当時ボイスボットはあまり前例がありませんでしたが、トラブルが生じた場合にも軌道修正が図れると思いました。

また、導入後の対話フロー修正が容易にできそうだと感じたことも理由の一つです。完結率を上げていくには、素早く対話フローを修正できることが不可欠だと考えていました。

田中様 音声認識の精度が高かったことも魅力でした。保険金・給付金の請求お申出の際には、医学用語など専門用語が使われることがよくあります。過去に使ってきた音声認識は、専門用語の認識率が低かったり、教師データの準備に時間がかかったりして大変でした。しかしBEDORE Voice Conversationは、特別なチューニングをしなくても正確に専門用語を認識できたので驚きました。他の音声認識エンジンと比較してかなり精度が高いと感じました。

―2021年1月の本番導入以来、どのようにご活用いただいていますか。

白井様 はじめは、コールセンターの営業時間内に代理店向けの「入院・手術給付金請求お申出受付」から導入しました。運用の結果、問題なく完結率等の目標が達成できたため、3月からお客さま向けのフリーダイヤルで24時間受付を開始しました。

2021年8月以降、コロナ第5波によりコロナ関連の給付金請求お申出のお電話が大幅に増えてきました。この時点で入院・手術給付金の対話フローで十分実績があったため、コロナ給付金の対話フローを追加することにしました。

田中様 コロナ関連の給付金請求お申出のお電話は、2021年末頃、一時は落ち着きましたが、翌2022年2月以降は、第6波の影響で請求申出が急増しましたので、BEDORE を導入していて本当に良かったと思いました。

―コロナ給付金の対話フロー追加はスムーズでしたか。

田中様 本当にすぐに追加できました。ボイスボットでヒアリングしたい項目をBEDOREの導入コンサルタントにお伝えしたところ、すぐに対話フローのサンプルを作ってくださいました。結局、コロナ給付金のフロー追加を決めてから2週間程度で受付開始できました。

―BEDORE導入によりどのような成果が出ていますか。

白井様 KPIである応答率を見ると、2021年4月〜2022年2月末までの応答率は平均で90%を超えています。コロナの第5波と第6波の時期はお電話が急激に増えてしまい、応答率が落ちてしまったのですが、その時期を除けば応答率は約95%に達しました。

田中様 対話フローの完結率は、2021年1月の開始直後は55%程でしたが、すぐに向上し、現在では76〜77%程になっています。当初の効果見込みであった入電数の1割削減も実現しています。

白井様 BEDOREでの受付開始当初はオペレーター3人程度でボイスボット受付後の登録作業をしていましたが、RPAを導入することで30分〜1時間程度で完結できるようになりました。

―音声認識データの正確性はどのように担保していますか。

田中様 折返しの電話が必要になるのも10%以下で、ボイスボットがうまく聞き取れていないがために聞き直しをすることはほとんどありません。

―その他、定性的な効果はありましたか。

白井様 簡易な受付業務をボイスボットが担うことでオペレーターの対応件数が抑制され、今まで以上にお客さま第一の寄り添った対応が可能になりました。結果的に、顧客満足度、従業員満足度が相互に向上する良いスパイラルが回り始めたと感じています。

―BEDOREのサポートはいかがでしたか。

田中様 効果的な対話フローのノウハウをご提供いただき、完結率の向上につながりました。こういう内容をヒアリングしたい、とお尋ねすると、「その場合はこういう聞き方にすると良いですよ」といった具合で、素早く的確な回答をいただけました。

―お客様の反応はいかがですか。

田中様 お客さまアンケートの結果を見ても、BEDOREによる自動応答を非常に高くご評価いただいています。ボイスボットに対するネガティブな回答はほとんど見られず、「AIでスムーズに対応できてよかった」といったポジティブなお声をいただいています。

―今後どのような改善を検討していますか。

白井様 ご高齢のお客さまがスマートフォンを持つようになり、キーパッドを上手く出せないためにIVRを使えていないのではないか、と考えています。音声操作できるIVRのように、さらにご利用いただきやすいように改善していきたいですね。

―BEDOREの導入を検討している方に、メッセージをお願いできますか。

白井様 簡単に利用が始められますし、途中で軌道修正をすることもできますので、「まずはやってみましょう」とお伝えしたいですね。当社内でも本当にボイスボットで完結できるのかという不安はありましたが、今ではそうした心配もなくなりました。今後は様々な場面でAIと会話する機会が増えると思いますので、心理的な抵抗はどんどん減っていくのではないでしょうか。

田中様 これまでいろいろなAIソリューションを使ってきて、BEDOREの導入についても「準備が大変なのかな」と気構えていたのですが、そうした心配は杞憂でした。準備はほとんど要りませんでしたし、サポートもとてもしっかりしています。まずはやってみることをお勧めします。