投稿者: bedore_admin

株式会社ハルメク・ビジネスソリューションズ - 通販の注文電話を自動応答化、放棄率を約20%改善し機会損失を縮小

お客様センター長 山口 泰宜様

お客様センター 企画推進室 リーダー 藤居 佳恵様

企業概要

〔業種〕通信販売

〔事業内容〕コールセンター、フルフィルメントセンターの受託

〔導入サービス〕BEDORE Voice Conversation

〔導入目的〕注文受付の放棄呼削減

課題

・事業拡大に比例した入電数増により放棄率上昇

・注文の電話を逃すことによる機会損失

効果

・月間1万件を超える注文受付の自動応答化

・放棄率を10〜20%改善

・自動応答した注文のハンドリングタイムを25%削減

事業拡大に伴う入電数増加が放棄率上昇につながっていた

―事業内容を教えてください。

山口様 ハルメクホールディングスとしては、定期購読の雑誌「ハルメク」の出版と、同梱してお送りする通信販売のカタログによる通信販売業を手掛けています。ハルメクは50代以上の女性を主要顧客としており、現在の販売部数は約42万部です。書店での扱いはなく、お電話やネットでお申し込みいただく形を採っております。

ハルメク・ビジネスソリューションズは、雑誌と通販の両事業において、物流とカスタマーサポートを担っています。また、関連するシステムの導入・管理についても我々の担当です。

―部署におけるお二人の役割を教えてください。

山口様 私はセンター長として、お客様センター全体をマネジメントしています。現在国内4か所にセンターがあり、オペレーターが約300人います。一部は外部委託もしているのですが、9割以上自社の人材で対応しています。

藤居様 私はお客様の声を事業部に届ける際のオペレーションをどうするか、商品に不具合があった場合のお客様対応をどうするかといったことを担当しています。新しい仕組みの導入も担当しており、「BEDORE Voice Conversation」も私が主担当として導入しました。

―最も重視されているKPIは何でしょうか。

山口様 一番は放棄率ですね。電話が取れないことは機会損失につながりますし、純粋にお客様に迷惑がかかってしまいます。社長を含めた関係者に毎日2回報告しモニタリングするくらい、重要視している指標です。また、品質、生産性、コストも重要な指標となっています。

―ボイスボットを検討するきっかけを教えて下さい。

山口様 雑誌の販売部数が伸びて行く中で、お客様センターのキャパシティーが不足し、放棄率が問題になりました。新規購読者を増やすための新聞広告やテレビCMを打ちますが、直後にお電話が殺到するため繁閑差が大きく、放棄呼を減らすためにはオペレーターのシフトを厚く入れる必要があります。一方で、想定よりも入電数が少ないと、受注に対するコストが増大してしまします。

入電数の予測は立てていましたが、実際の反響と乖離が出てしまうことが多くありました。人手を増やさず生産性を高める方法はないかと探す中で、BEDORE Voice Conversationを知りました。

ボイスボット4製品を比較してBEDOREを採用

―BEDORE Voice Conversationのようなボイスボットに抵抗感はありませんでしたか。

山口様 私は抵抗ありませんでしたし、社長も当初から導入に賛成していました。ただ、事業部にとっては契約や継続率に関わることなので、「人が対応できるのであれば、可能な限りそうして欲しい」という意見もありました。

―ボイスボット以外も検討されたのでしょうか。

山口様 まず文章入力が必要なチャットボットは、シニアなお客様が多い当社には適さないと考えました。そこで、電話に対応したソリューションで、通話をテキスト化できるものを探しました。通話をテキストに起こせるだけでも、電話対応後の受注データ作成効率は大きく向上します。ただ、調べて行くうちにボイスボットの存在を知り、「顧客対応まで任せられるならその方がいいのではないか」と考えるようになりました。

―BEDORE以外のボイスボットも検討されましたか。

山口様 はい、他に3社と比較しました。BEDOREを選んだ理由は、デモの音声が良かったこと、認識精度が高かったこと、カスタマイズがしやすそうだと感じたことなどですね。

藤居様 当社の場合、月刊誌を販売しているため、月が変わると発話内容を細かに変える必要があります。したがって、容易にカスタマイズできることや、自動応答で注文を受け付ける商品が増えても、対話フローを増やすことに対してコストが発生しないことがとても重要でした。また、認識精度という点では、社員の親世代にも試しに使ってもらい、実用可能な精度であることを検証しました。

稼働後も定期的に打ち合わせをしていただき、「本誌でそういうコンテンツがあるならこのタイミングでフローを変えましょう」といった具合に積極的にご提案いただいています。こういったやり取りを繰り返すうちに、当社のスタッフも簡易な変更であれば対応できるようになりました。これはBEDOREの方のサポートの手厚さと、システムの使いやすさ故だと思っています。

―コスト面はどのように考えられましたか。

山口様 委託会社にお願いして受注する場合の1件当たりの単価と、BEDORE Voice Conversationで受注する場合の1件当たりの単価を比較しました。それで、BEDORE Voice Conversationに変えるといくら安くなります、ということを社内で示しました。

25%のハンドリングタイム削減に成功

―導入の検討はいつ頃されたのでしょうか。

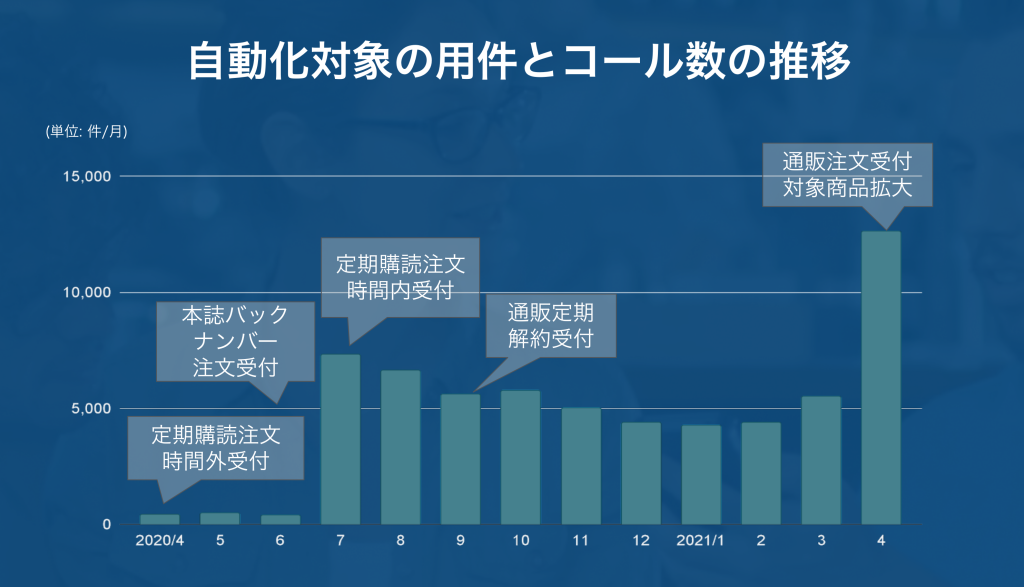

山口様 2020年1月に検討を始め、4月には導入しましたね。

藤居様 大きな問題が起きないよう、コールセンターの営業時間外に定期購読の注文に対応することからスタートしました。そこで問題なく受注ができたので、その後対象を拡大していきました。

もともと時間外は注文を受け付けることができていなかったため、多少結果が悪くてもマイナスは少ないということでスモールスタートしました。

山口様 2020年6月から雑誌のバックナンバーの受注、7月から営業時間内での定期購読の受注、9月から通販の定期解約の受注、2021年4月からメディアに広告を掲載した商品の受注、といった具合です。

―ボイスボットがヒアリングした情報の確認などはされていますか。

藤居様 必要な情報がテキストとして正しく入力されているかを目視で確認します。このうち発送の際に必要になる住所と名前だけは改めて音声を聞き返しています。BEDORE Voice Conversationには、住所などの属性情報を自動で振り分ける機能があるので、確認の時に住所と名前の部分についてだけ音声を聞き返せるのが非常に便利ですね。

いずれの情報についても、入力が不完全であればコールバックしてお聞きします。通常、自動応答で受けたお電話のうち、8割はオペレーターによるチェックだけで問題なく、コールバックが必要となるのは2割程度です。

自動応答で対応すると、ハンドリングタイムが約25%削減できます。コールバックが必要となる場合でも、オペレーターが入電対応する場合と同程度の工数になります。カタログ請求など、フローが単純な業務の場合は問題が起きにくく、特に大きく工数を減らせています。

営業時間外の新たなビジネスに活用

―BEDORE Voice Conversationでの応答件数は現在どの程度なのでしょうか。

山口様 月間約1万件をBEDORE Voice Conversationで応答しています。そのうち手続きが完了する割合は約70%です。注文受付ダイヤルへの入電の中には、注文以外のご用件がどうしても入ってきてしまうため、十分な完結率だと思います。

―放棄呼を0にすることはできたのでしょうか。

山口様 残念ながらそうはなりません。オペレーターが話中のためお待ちいただいている間に電話を切られてしまったり、自動音声認識の選択の際にお切りになるお客様が一定数いらっしゃいます。それでも、以前は20〜30%であった放棄呼が、現在は10%未満にまで減らすことができています。

放棄は0にはならない一方で、BEDORE Voice Conversationを使ったこれまでにない形の受注ができるようになっています。例えば、コールセンターが閉じている日曜日や深夜、早朝に広告を打ち、それをBEDORE Voice Conversationで受注する、といった形です。

こういった時間帯は通常の営業時間より広告費が安いことが多く、受注にBEDORE Voice Conversationを使えば人件費を増やさずに注文を受けることができます。ここ1年程前に始めた取り組みで、これまでとは違う層にアプローチできることもあり、大きな可能性を感じています。最初は導入に戸惑いを見せていた事業部も、今では積極的にBEDORE Voice Conversationの活用を考えるようになっています。

―ほかにBEDORE Voice Conversationの導入によるメリットはございますか。

藤居様 新型コロナウイルスの影響で、当社のセンターで最も規模が大きいセンターを1週間閉鎖したことがありました。その際に、BEDORE Voice Conversationで対応する比率を急遽増やすことで、急場を凌ぐことができました。通常は入電対応後にデータ入力のオペレーションが必要になるのですが、入電対応だけはお客様にご迷惑をお掛けしないという方針を決め、データ入力は後回しにしました。

シニア向けのDXとして有効

―改めて振り返っていただくと、ボイスボットはカスタマーサービスにどのように貢献したとお感じですか。

山口様 機会損失を無くすことができたのが一番大きいと感じています。

藤居様 通常、通販ビジネスを展開している企業の多くは、混雑時や時間外の対応としてECを強化します。ですが、我々の主な顧客はシニアの女性の方なので、ECは苦手な方が多いです。そういった方に対して、混雑時や時間外でも音声で対応できることは、非常に意義があると感じています。

―BEDOREの導入を検討されている企業の方に、メッセージをお願いできますか。

山口様 当社のお客様の層から考えると、本来は先端技術の導入が向かないはずだと思います。ですから、我々よりもBEDORE Voice Conversationを入れやすい企業は沢山あると思います。認識精度も高いですし、人と話すよりもストレスがない、といったメリットもあります。検討しているのであれば、一度試すべきだと思いますね。

藤居様 シニアの方はテキスト情報を打ち込むのが苦手で、ボイスボットに対応してもらう方が楽だ、という方が多いと感じています。ハルメクの本誌でもそういった内容の記事を掲載させていただいています。ですので、BEDORE Voice Conversationを使い続けることで、更なる需要が見つけられるかもしれない、と感じています。

導入を検討している企業の方で、商品のターゲットがシニアである場合は、とてもお勧めできると思います。

オリックス生命保険株式会社 - 自動音声応答で月間3,500件を超える住所変更受付の自動化に成功

オリックス生命保険株式会社

カスタマーサービス部 部長 渡辺 展正氏

カスタマーサービス部 デジタルサービスチーム チーム長 松本 将敬氏

カスタマーサービス部 デジタルサービスチーム 松本 ももみ氏

企業概要

〔業種〕生命保険

〔事業内容〕生命保険業

〔導入サービス〕BEDORE Voice Conversation

〔導入目的〕将来の人手不足に備えたコールセンター効率化

課題

・デジタル化によるコールセンター運営の効率化

・実用可能な高い音声認識精度を持つボイスボットの導入

効果(導入初月)

・住所変更希望のお問い合わせのうち、約8割を自動応答化

・自動応答した対話の71.2%を完結

・お客さまの自動応答に対する満足度*90%を達成

*5段階評価で、「普通」に当たる3以上が90%

人材不足を見据えたテクノロジーの活用が急務に

―カスタマーサービス部の役割、ミッションについて教えてください。

渡辺様 当社の使命はお客さまに保険金・給付金を確実にお届けし、寄り添い支えることです。「想いを、心に響くカタチに。」という理念のもと、お客さまに寄り添った応対を心がけています。お客さま本位推進部という全社横断で顧客体験向上に取り組む組織を発足するなど、全社的にお客さま本位の業務運営に取り組んでいます。

保険会社として最も重要な業務は、保険金や給付金をお支払いすることであり、我々カスタマーサービス部はコンタクトセンター部門として、まさにその重要業務を担当する部署です。現在のコロナ禍においては、入院だけでなく自宅療養の際にも給付金が支払われるためお電話が急増していますが、1件1件のお電話に可能な限り丁寧にお客さまに寄り添った応対をさせていただいております。

―デジタルサービスチームの役割について教えて下さい。

松本将敬様 お客さま向けと代理店向けのデジタルを活用したサービスを企画・統括している部署です。特に、人を介さず定型的に提供できる業務をデジタル化することに取り組んでいます。具体的には、マイページやチャットなどの提供を行っています。

松本ももみ様 私は今回のBEDORE Voice Conversation導入の担当者でした。

―BEDORE Voice Conversationの導入について教えてください。導入を検討されたきっかけは何だったのでしょうか。

渡辺様 カスタマーサービス部では「保険金・給付金を確実にお支払いすることが最大の使命」と考えており、正社員のオペレーターで構成されるコールセンターでお電話を受けています。一方で、この先労働人口が減り、マーケットも縮小する中で、優秀な人材を確保し続けられるのだろうか、という課題を強く意識するようになりました。どうしたら現在のサービスレベルを維持できるか、オペレーターを効率的にサポートできる手段はないか、と考える中でボイスボットの存在を知りました。

―ボイスボット以外にも、業務支援や省力化のためのサービスを検討されたのでしょうか。

渡辺様 テキストによるAIの自動回答のシステムやオペレーターの業務を補助するAIサービスを試験導入するなどしましたが、うまく行きませんでした。

そうした中ではっきりと分かったのが、保険金・給付金支払いという高難度の応対は人間にしかできない、ということです。テクノロジーを使うべきポイントは定型的な業務に対してであり、人が応対することに良さがある業務に対しては、人が応対すべきという結論に至りました。

ただ、実際の業務の切り分けにはかなり時間を要しました。様々な業務を検討する中でデジタル化すべき業務として見えてきたのが、住所変更の受付だったのです。

デモを体験し、評価が一変

―BEDORE Voice Conversationは2021年10月にご利用開始いただいていますが、様々なサービスの比較検討を始めたのはいつからでしょうか。

渡辺様 2019年には検討を始めていました。BEDORE Voice Conversationのデモを拝見したのは2020年3月です。以前から評判は聞いていたのですが、過去にAIを使ったソリューションを試してうまく行かなかった苦い経験があるので、BEDORE Voice Conversationにも最初は懐疑的でした(笑)。ただ、社内でデモを見せていただき、評価が一変しました。

―デモのどういった点をご評価いただいたのでしょうか。

渡辺様 わざと早口で話すなど、いろいろな状況での音声認識精度を検証させていただき、この精度が出るのであれば十分実用可能だと感じました。

―他のボイスボットサービスとの比較はされましたか。

渡辺様 8社ほど比較しました。SMS送信やRPAへの接続といった機能だけを比べると、どれも大差はありませんでした。ですから、最も大事なのは認識精度だと感じました。BEDORE以外の会社にも認識精度について質問したのですが、一番説得力のある説明をしていただいたのがBEDOREさんでした。

住所変更希望者の8割をボイスボットへ誘導、うち7割が完結

―2020年にデモをご覧いただいてから、実際の導入までに少し時間が空いています。何か課題があったのでしょうか。

松本将敬様 お客さま応対記録を永年保存することが会社の規則で決まっています。それまで全て音声データを残していたのですが、ボイスボットの場合、音声は一定期間経つとサーバーから消えてしまう、という課題がありました。音声認識した結果のテキストは残りますが、そのテキストが保存データとして認められるかを調査、検討する必要がありました。結局、テキストを保存することでこの課題は解決しました。

他にも、社内でボイスボットに対する懐疑的な声も上がったので、効果の説明にも時間をかけました。

―どういった切り口でご説得されたのでしょうか。

松本将敬様 詳しい資料を作り、ボイスボットでできること、できないことを明確に説明しました。お客さま応対全般ではなく事務的な用件の聞き取りに使う、ということや、それが人手不足の解消などにつながる、ということを伝えました。

―どのボイスボットサービスを使うかはいつ決まったのでしょうか。

渡辺様 2021年の春先に具体的な検討を始めて、3か月ほどかけてBEDORE Voice Conversationに決めました。

―弊社では、まずは試験的に少ない呼量で自動応答を開始し、精度を上げたうえで呼量を増やす「スモールスタート」を推奨しています。貴社もスモールスタートでしたか。

松本将敬様 いえ、社内で最初からある程度の成果を出すことを約束していたのもあり、最初からできる限り完成形を目指しました。うまく使えずにお客さまが途中で電話を切ってしまう、という事態が防げるように綿密にフローを考えました。

―サービス開始後、どのような成果が出ていますか。

松本将敬様 初月である2021年10月は、住所変更のためにお電話いただいた方の8割をAIに誘導することができ、5,000件を超える対応件数となりました。そのうち71.2%の方が対話を完結しました。目標としてボイスボットへの誘導を50%以上、完結率を70%以上と考えていたので、それを超えることができ手応えを得ました。

―どのように8割のお客さまにボイスボットを選んでいただいたのでしょうか。

松本ももみ様 オペレーターによる応対の選択肢もありますが、「住所変更についてはボイスボットで承ります」という利用を推奨したメッセージで誘導しているため、8割のお客さまに選んでいただけたと考えます。お客さま向けのアンケートではボイスボットに対する否定的な意見は限定的で、完結率も想定以上だったので、お客さまにご支持いただけていると思います。

―お客さまがうまくボイスボットに対応できない場合はどうされていますか。

松本将敬様 途中でオペレーターに転送する分岐を作っています。また、全て復唱確認すると煩わしくなってしまうので、復唱する箇所を限定するなどの工夫もしています。

―お客さまからはどのようなフィードバックがありましたか。

松本将敬様 携帯電話からお電話いただいた方には、通話後にSMSでURLをお送りし、電話応対に関する満足度アンケートにご回答いただいております。5段階評価で、「普通」に当たる3以上が90%という結果を得ています。オペレーター応対では4以上を目指していますが、ボイスボットは3以上を目指せば良いと当初から考えていたので、これについても目標が達成できました。

―コールセンターのオペレーターからの反応はありましたか。

松本ももみ様 コールセンターのメンバーから、住所変更の問い合わせが大きく減った、と喜びの声がありました。

他の定型業務にも適用を広げたい

―BEDOREのメンバーのサポートはいかがでしたか。

松本ももみ様 細かい質問にもすぐにお答えいただけましたし、驚くほどメールの返信を早くいただくことが多かったです。問い合わせのフローの設定について、破綻がないかしっかり精査していただけたのは特にありがたかったですね。スムーズにフローを構築できたのはBEDOREさんのサポートがあってこそでした。

―今後、どのような業務にBEDORE Voice Conversationの適用を考えていますか。

松本将敬様 定型的な用件である、保険証券や生命保険料控除証明書の再発行などに広げていきたいと考えています。

―デジタルサービスチームの今後の展望は。

渡辺様 我々の方から能動的にお客さまとのタッチポイントを作るようなことに使えないかと考えています。例えば、入院保険は保険に入られてから、一定期間経過後に使われる方が多いということが、過去のデータを調べるうちに分かりました。そのタイミングでこちらからお客さまにアプローチすると、喜んでいただけることが多いのではないかと思っています。この例のように、アプローチの最適なタイミングの発見にテクノロジーをうまく活用したいと考えています。

立命館大学ー環境の変化によって生じる教育現場の課題をAIによって支える新たなチャレンジ

インタビュイー

- 立命館大学 教学部 教務課 課長 三好真紀様

- 立命館大学 教学部 教務課 課長補佐 西浦明倫様

- 立命館大学 教学部 教務課 落合弘望様

- 立命館大学 教学部 教務課 中西良彰様

- 立命館大学 財務部 財務経理課 課長 三原あや様

- 立命館大学 財務部 財務経理課 課長補佐 野口公彦様

- 立命館大学 財務部 財務経理課 鈴木裕加様

- 立命館大学 財務部 財務経理課 高守陽子様

概要

- 事業内容 :教育、学修支援

- 導入サービス:BEDORE Conversation for Workplace

- 導入目的 :①オンライン授業に関わる教員支援の効率化・高度化

②学生や学費支弁者の方々からの問い合わせを24時間365日受け付ける窓口として

会社、ご担当者様の紹介

ー 立命館大学について教えてください

立命館の歴史は、西園寺公望が1869(明治2)年に私塾「立命館」を創始したことに始まります。1900(明治33)年に中川小十郎が立命館大学の前身となる「私立京都法政学校」を創立しました。そして、2020年には創始150年・創立120周年を迎えました。立命館大学は、「自由と清新」の建学の精神と「平和と民主主義」の教学理念に基づき、「未来を信じ、未来に生きる」の精神をもって、確かな学力の上に、豊かな個性を花開かせ、正義と倫理をもった地球市民として活躍できる人間の育成に努めることを教育的使命としています。

ー みなさん、どのようなミッション、業務を担っていらっしゃいますか?

教務課 三好様:

立命館大学は、京都、滋賀、大阪に複数のキャンパスを有し、16の学部と21の研究科をもつ総合大学です。それぞれのキャンパス、学部・研究科の特性に応じた多様な教育・学修環境や、地域を越えたオンラインコミュニケーションの取り組みが必要となっています。

教務課では、教育の改善を目的に、ICTを活用した新しい授業形態への支援など、教員・学生の教育環境を整備する業務を行っています。

財務経理課 三原様:

財務経理課では、学園の財務および経理に関する業務を行っています。具体的には財政政策の企画立案から予算案策定、決算業務、資産運用といったものから、今回チャットボットの導入を決めた学納金収入の収納業務を担っています。

財務経理課の中長期的なミッションとしては、事業の効果検証に基づく予算最適化や事業価値の可視化・発信などがあります。

新型コロナウイルスの影響で、授業のオンライン化に伴い生まれた新たなニーズとは…

ー 導入のきっかけについて教えてください

教務課 西浦様:

コロナ禍により、授業や試験をはじめ、教員・学生間のコミュニケーションがオンライン化、システム化され、我々大学職員の働き方も変わりました。このような変化に対応する中で、大学には情報を迅速かつ正確に伝えるだけではなく、多くの人に同時並行的に、時間と空間を超えて伝えることが求められました。

財務経理課 野口様:

財務経理課では、約3,100件(2020年度実績)の学費に関する問い合わせを学生・学費支弁者の方々から電話で受けて、多大な時間を割いて対応にあたって参りました。結果、担当する職員の業務量が大きな課題となっており、いかに大学から適切な情報発信をするか、また問い合わせへの回答方法に改善の必要性を感じていました。

ー 当時、どのような点に課題を感じていましたか?

教務課 落合様:これまでも教員に情報を共有する仕組みとして、専用のFAQサイトを設けていました。しかし、コロナ禍による変化によって伝えるべき情報やマニュアルが増えて、サイト内の情報量が膨大になり、どこにどのような情報があるかが分かりにくい状態となっていました。

ー アンケート結果でも、求める情報がどこにあるかが分からない、という声も多かったと聞いています

教務課 中西様:そうなんです。専用のFAQサイトに検索機能がなく、必要な情報になかなか辿り着けない状況でした。その結果、電話やメールなどで1日100件以上の問い合わせが教務課に寄せられ、その対応に多大な時間を割く日が続きました。

チャットボットに焦点を当てた理由

ー ソリューションとして、なぜチャットボットに焦点を当てられたのでしょうか?

教務課 西浦様:

チャットボットに目を向けた大きな理由の一つは、AIという新しい領域にチャレンジしたいという思いがありました。先程述べた通り、多くの情報を伝えるためには、ユーザー自身が必要な情報をサイト内の膨大な情報から探し出すという、現在のあり方には限界を感じていました。

これを打破するためには、ユーザーの言葉で表現された問い合わせに対して、ゆらぎの調整を行って、蓄積された情報と結び付け、必要な回答を提示させるといった、AIを活用した新たな取り組みが答えになるのではないかと感じたのです。

教務課 三好様:

ただし、ITに慣れていない教員もいるので、複雑なシステムは導入が困難です。そのため、チャットボットのユーザーのインターフェースがシンプルで見やすいと感じたことは導入を決めた理由の一つです。

また、管理者側のダッシュボードが、豊富な機能に加えて使いやすく整理された画面構成となっており、業務負担を増やすことなく導入ができると感じたことも大きなポイントでした。

財務経理課 鈴木様:

財務経理課では、学生・学費支弁者の方々からの電話での問い合わせ内容を分析した結果、納入期日に関するものなど定型的な内容であることに気が付きました。

そこで、2021年度からは学費等納入に関するお知らせを行う専用WEBページを立ち上げたところ一定の効果がありました。

チャットボットには、知りたい情報に素早くアクセスできる特性があると考え、次のステップとして、定型的な内容の問い合わせに回答する手段として導入を決めました。

1ヶ月間の実証実験で複数社との比較を経て、BEDOREを選択いただく

ー どのような流れでサービスを選定していかれましたか?

教務課 三好様:

選定にあたり、教務課が中心となって1ヶ月の実証実験を実施しました。

その際に、最も重視していたのが「AIの回答精度」です。実証実験を行い、納得できる精度が出るかという点を選定の第一条件としました。

また、この精度を維持、改善するためのチューニングの機能を、職員だけで行うことができるか、そしてBEDORE社のサポートが充実しているか、この点も重視しました。

ー BEDOREに決めていただいた理由を教えていただけますでしょうか?

教務課 落合様:実証実験において、非常に高い回答精度が得られたことです。

大学に特有の専門用語や、本学ならではの問い合わせにもしっかりと回答を返してくれ、数十名規模でのテストでも、満足のいく結果を出してくれたことは大きな決め手でした。

また、チューニング機能も、直感的で分かりやすく安心材料となりました。

現在はチューニング作業を整理してリスト化し、誰でも対応できる環境を作りつつあります。

教務課 西浦様:そして、大きな決め手となったのが、FAQの作成をサポートしてくれるナレッジメーカーの存在です。

これまで受けた電話やメールでの問い合わせを、テキストデータに整理してFAQ化するとなれば、膨大な作業が発生し、それだけでチャットボット導入を断念せざるを得ない可能性もありました。これに対して、データを提供すればFAQを生成してくれるナレッジメーカーというサービスがあったことで、FAQが効率的に作成でき、チャットボット導入への道筋が立ちました。

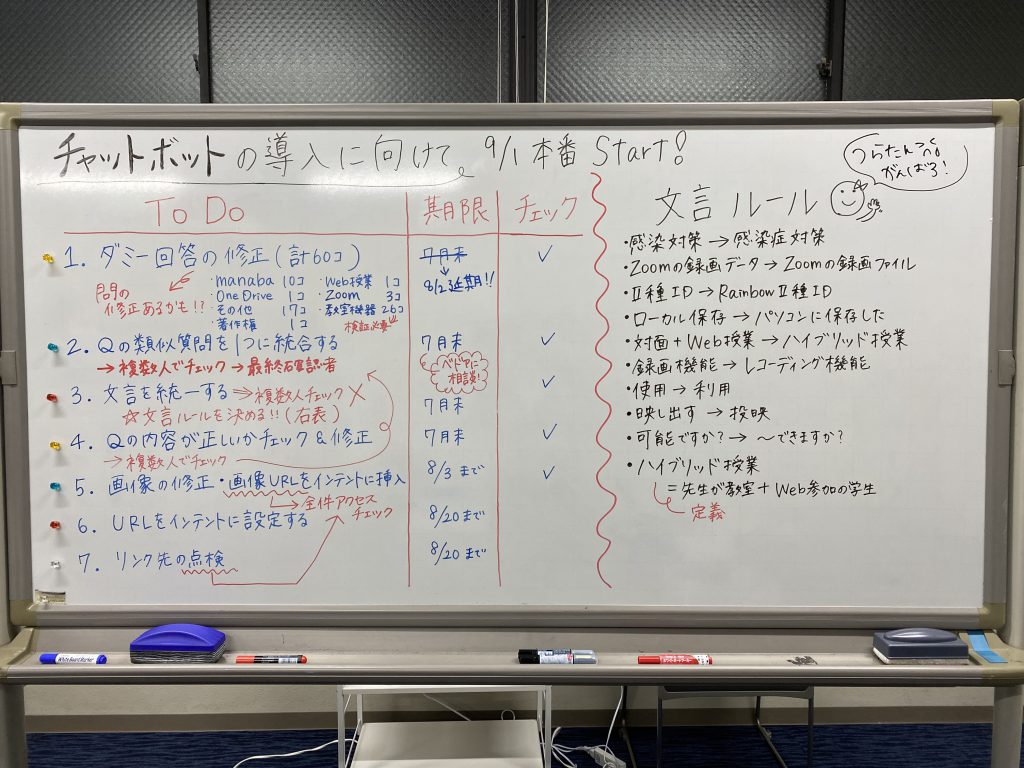

ただ、ナレッジメーカーによって出力されたデータには、文法の不整合や重複している質問などが解消されていないものもあり、全てのFAQを見直すために多くの時間を要したことも事実です。

教務課 中西様:BEDORE社のCSの方から、多くの企業への導入事例や、それを通した経験、アドバイスをいただけたことは、今後システムの更なる拡充や定着を図るうえで参考になりました。

リリースまでの流れ

ー サービス選定からリリースまでの流れをお聞かせいただけますでしょうか?

教務課 三好様:BEDORE社のCS専任者からのサポートが手厚く、分からないことがあればすぐに確認する、実現したい要件があれば実装の相談を行う、というサイクルを早く回せたことで、スケジュール通りにリリースすることができました。

ー 特に苦労した点や、逆に想定よりもスムーズに行えた点があれば教えてください

教務課 落合様:

FAQの作成は、最大の山場でした。見直しが必要な結果になったとは言え、ナレッジメーカーのサービスを利用することにより、手元にあるデータから一括して全FAQを作成できたことで俯瞰して確認でき、新たな視点が生まれました。FAQごとに使われている単語や文法の統一、それぞれのFAQでどこまで説明するのかといった切り分けなど、ルールを決めて整理する、という視点です。

教務課 中西様:

単にFAQを作っただけではなく、俯瞰的な視点から統一性を持たせたFAQとなっているため、実証実験期間に使っていただいた方からも、しっかり回答が返ってくる、知りたいことが分かる、と高い評価をいただきました。

また、時間をかけた分、愛着も湧くものですから、より良くしていきたいという気持ちも出てきますね。

財務経理課 高守様:

財務経理課においても、FAQを整備する事が大きなポイントでした。

財務経理課では既存のFAQを元に作業を行ったので、作業負荷を少なくできたという認識です。

ただ、チャットボットの検証作業を通じて、従来のFAQで想定していた範囲以上の整備が必要な事が分かってきました。

そのため、チャットボットの対話ログを活用してFAQのアップデートを行うことを新たな課題としています。

このFAQのアップデート作業を定期的な業務オペレーションとして実施していく予定です。

FAQ作成時のルール構築(教務課)

立命館大学様とBEDOREとで「ワンチーム」をつくる

ー サービス選定からリリースまで一区切り付いたタイミングですが、BEDOREのサポートや、メンバーについての印象・感想を教えてください

教務課 西浦様:

実証実験から導入に至るまで、まさにワンチームという表現がしっくりくるほど、BEDORE社の前田様と連携して進めることができました。

システム導入を行っても、活かしきれない、定着しないなどの不安もある中、素晴らしいスタートが切れたと思っています。今後は、ユーザーの満足度向上に向けて、これからもワンチームで中長期的にアップデートしていければと思います。

財務経理課 高守様:

まさに、ワンチームという言葉がしっくりきますね。財務経理課のメンバーは、システム導入のプロフェッショナル集団ではありません。それでも、必要なことを実現するためにどの機能を用いて進めるべきか、手厚いサポートとフォローがあったお陰で、学生や学費支弁者の方々へ自信を持って提供できるチャットボットができあがったと感じています。

現在の運用状況について

ー 現在の運用状況について教えてください

教務課 落合様:

導入後の1ヶ月で、500名近い方々に利用していただき、高い回答精度で回答できているというアンケート結果が出ています。

より多くの教員にも使ってもらえるよう、チャットボット導入のチラシを作成し、教員ラウンジや掲示板などに掲示したり、メールなどで案内を出した効果も出ていると考えています。

財務経理課 鈴木:

想定していた以上に学内外問わず多くの方々にご利用いただいております。高い精度で回答できているとの分析結果が出ていますが、こちらが想定していなかった質問も存在しているため、引き続き質問状況を分析し、学費の納入に関する情報をより分かりやすくお伝えできるように努めて参ります。

チャットボットをきっかけにさらなるDX施策の推進を目指す

ー 最終的な目標値があれば教えてください

教務課 三好様:

当初の目的でもあった、電話やメールによる問い合わせを削減し、まずは2割、できれば4割削減というところまで行けば非常に大きな成果と考えているので、ここを目指していきたいと考えています。その上で、教務課のミッションである教育環境の整備支援や、新たなICTの導入を通してDXの推進を図っていきたいと考えています。

財務経理課 三原様:

財務経理課のチャットボットは、学費等納入に関する問い合わせへの回答に活用し、知りたい情報へアクセスしやすい環境の提供を目指します。

職員の勤務時間外でも対応可能なチャットボットの特性を活かしつつ、これまで年間約3,100件あった電話問い合わせに対応し得る情報提供を行うことを一つの指標としています。

ー その他今後の展望や展開予定について教えてください

教務課 西浦様:

環境の変化により、問い合わせ量の増加や、新たなナレッジ共有のモデルを必要としている部課があるため、教務課だけではなく学内で広く活用できるようにデータや事例を蓄積していきたいと考えています。

また、約3,000名いる教員に、「チャットボットを見てみよう」と思ってもらえるように、アナウンスやチューニング・改善も積極的に行っていきたいと考えています。

財務経理課 野口様:

財務経理課では、業務を通じて学内の各部署との連絡が多く発生します。

その中には、単純な経理処理や手続締切日など、定型的な問い合わせも含まれます。

それらの回答手段としてチャットボットを活用することで、定型的な反復作業に割いていた時間を創造的業務へと転換し、中長期的なミッション実現に向けた取り組みにエフォートをあてられるよう変えていきたいと考えています。

以上、ありがとうございました。