立教大学 ー チャットボットの導入で職員の働き方改革へ、目指すは大学全体の業務効率化と事務手続きの自動化

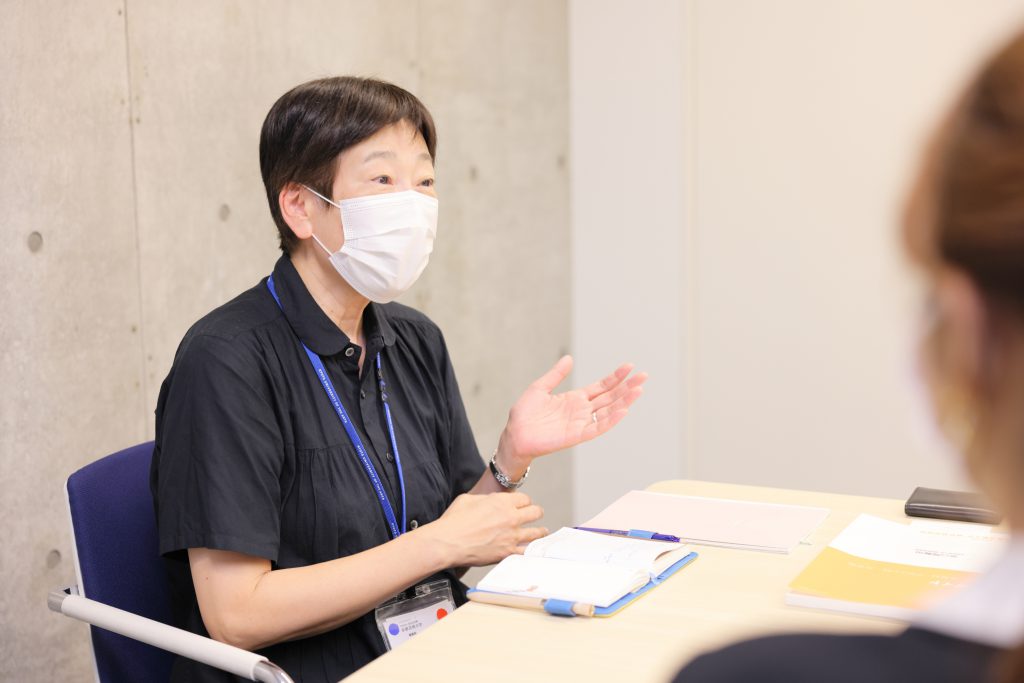

インタビュイー

- 学校法人立教学院情報企画室メディアセンター 課長補佐 木田 英樹様

会社概要

- 事業内容 :教育、学習支援

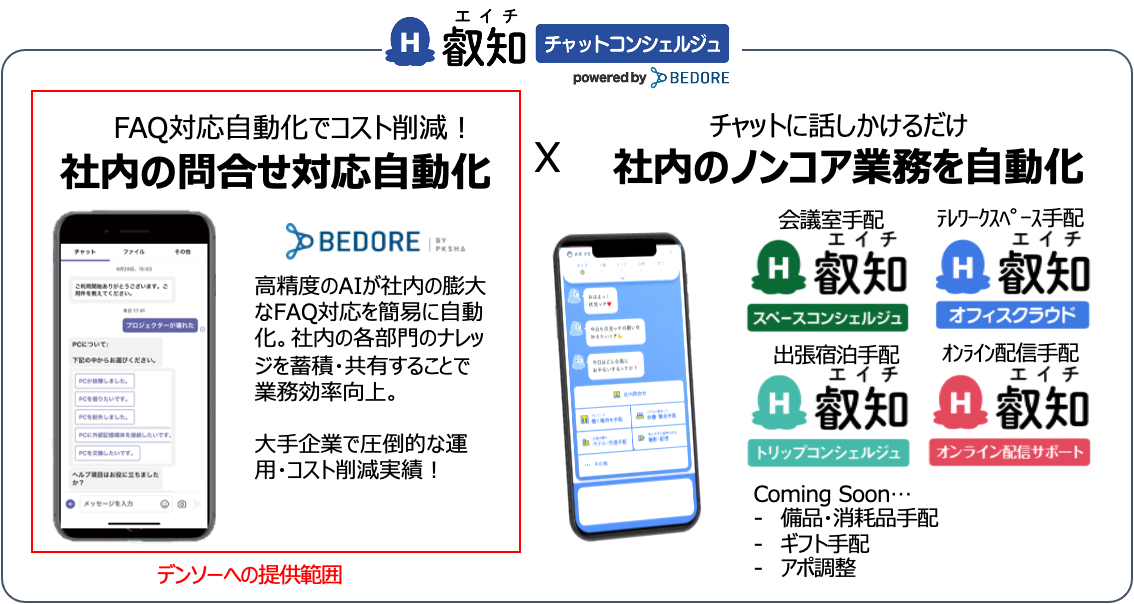

- 導入サービス:BEDORE Conversation for Workplace

- 導入目的 :問い合わせ削減、業務効率化

大学、ご担当者様の紹介

ー 大学概要について教えてください。

木田様:立教大学は、1874年にアメリカ聖公会の宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズ主教が築地に開設した私塾を母体とした、10学部27学科14研究科を有する総合大学です。学生数は約20,000名、キャンパスは東京都豊島区の池袋、埼玉県新座市にあります。

建学の精神は「キリスト教に基づく教育」です。リベラルアーツを教育方針の基軸としながら、リーダーシップ教育や国際化推進などの教育改革にも積極的に取り組んでいます。

ー 木田様の担当業務について教えてください。

木田様:学校法人立教学院の情報企画室という部局に所属しています。情報企画室の業務としては、小中高、そして大学におけるICTインフラの整備、各種ICTサービスの提供、情報戦略の立案を行っています。その中でも私は大学のメディアセンターに関する業務、主にポータルサイト「SPIRIT」の運用、オンライン授業関連のシステム運用、ヘルプデスクの運用統括を担当しています。

導入前の課題について

ー BEDORE導入前に持たれていた課題について教えてください。

木田様:最も大きな課題は、この1年間にメディアセンターヘルプデスクへの問い合わせが急激に増加したことです。比較すると、年間のお問い合わせ数が2019年度は6,600件だったのに対し、2020年度は11,000件とほぼ倍増しました。原因はやはり新型コロナウイルスによる学習環境の変化です。コロナ禍になり急遽オンライン授業に切り替えるべく、Zoomをはじめとした様々なツールの導入をしたところ、特に教職員の方々からの問い合わせが激増しました。これまでオンデマンド授業の導入は一部で実施していましたが、リアルタイムでオンライン配信をするのは初めてだったこともあり、当時は非常にバタバタしましたね。

ー BEDORE導入前はどのような運用だったか教えてください。

木田様:メディアセンターには、ヘルプデスクで電話対応を担当するスタッフが4名ほど在籍しており、日々問い合わせ対応に従事しています。電話、メール、お問い合わせフォーム、対面の相談等、様々な窓口を設けていますが、約8割はメール、フォームによるお問い合わせです。それでも繁忙期だとスタッフ4名では電話が取りきれず、一日中鳴りっぱなしな時期もありました。

ーチャットボットを導入しようと思ったきっかけを教えてください。

木田様:上記のような課題を抱えていた当時、問い合わせの中には「パスワードを忘れた」等のような単純な質問が多く見受けられました。こういった基本的な質問に関しては人を介さず、ユーザーが自己解決できる状態にしたかったため、自動で対応ができればと感じました。そして、私たちが昨年4〜5月頃より在宅勤務中心になりつつあり、出勤して電話対応をすることが物理的に難しくなりました。そこで、チャットボットを導入することで働き方改革にもつながるのではないかと考えました。また、もともと学内でチャットボットが欲しいという声が複数部局から多くあがっていたことや、設置が比較的簡単であることも、チャットボットに焦点を当てた理由の一つです。

BEDOREの導入

ー チャットボットをBEDOREに選定した理由を教えてください。

木田様:チャットボットを取り扱う企業様が多数ある中で、Web上の情報をもとにまずは30社ほど比較表を作成しました。そこでどのチャットボットを導入するか悩んでいた時、ちょうどそのタイミングでBEDOREから手書きの手紙が届いたんです。「最先端のAIを開発している企業が、なぜ手書きの手紙を…?」と不思議に思ったと同時に、それが私のツボにハマって、そこから非常に気になり始めました(笑)それでお話を聞いた時に、まず、BEDOREの機能にはとても発展性があると感じました。BEDOREは、何かの機能に特化しているというより、幅広く様々なことが実現できるのが特徴だと思います。そのため、今後本学でのチャットボットの使われ方が変わってきた場合、そこに柔軟に対応してくれるのではと期待が持てました。新しい機能開発にも力を入れているので、今も、今後の進化も楽しみに日々の機能アップデートを拝見しています。あとは、サポートが懇切丁寧だったことですね。業務が逼迫している中でチャットボットを早期に導入するとなり、正直手一杯な状況でしたが、非常に親切にフォローしていただいたので、そういった点から、最終的にBEDOREへ決めようと決意しました。

ー 導入〜リリースまでのスケジュールをお聞かせいただけますでしょうか?

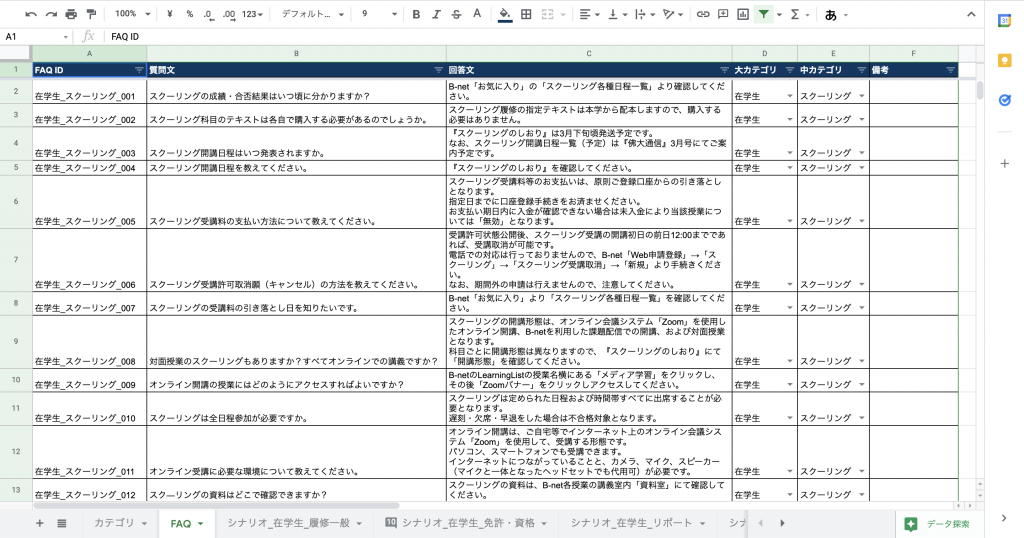

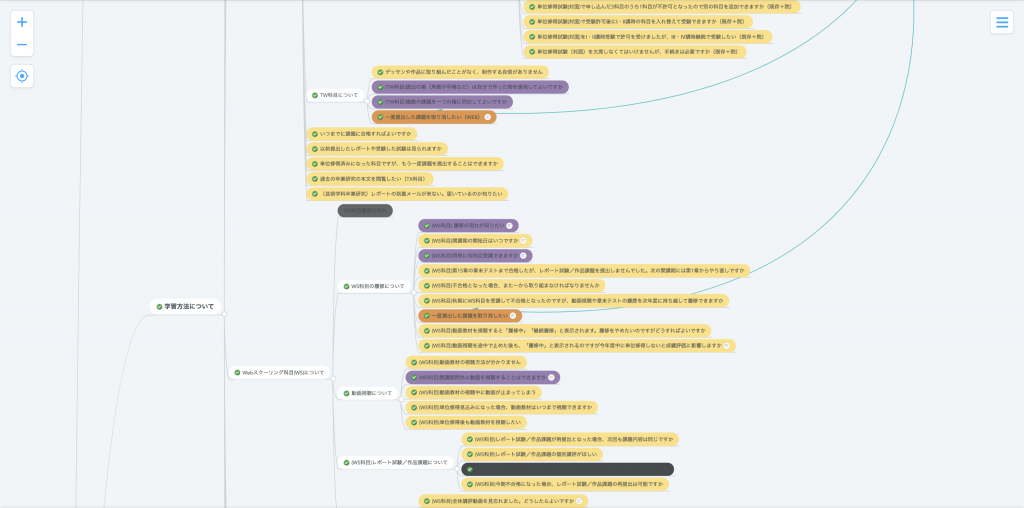

木田様:BEDOREの導入を決定後、一番初めに着手したのがFAQの収集作業です。元々学内のポータルサイトにFAQページはありましたが、Excel等でマスターデータは管理していませんでした。そのため、既存のFAQページの情報をもとに、一からExcelに今回登録するFAQをストックしていく作業を始めました。それ以降は、BEDOREと定例会を実施しながらスケジュールをすり合わせ、初回のFAQ登録やチューニングもやっていただけたので、比較的順当に進んだと思います。

ー チャットボットの導入で苦労したことがあれば教えてください。

木田様:苦労したのは、序盤のFAQの収集です。上述の通りマスターデータを管理していなかったため、メディアセンター内のスタッフ数名で一日一人一問ずつ新規FAQを問い合わせログ内から作っていくような動きをしました。そんな状況下で、何をFAQとして登録し、何を削除するのかという取捨選択も悩んだポイントです。既存のFAQページに掲載されているものをよく見ると、作成者の独自の見解が色濃く出ているものもあったりしました。また、ポータルサイト上のFAQをそのまま使用するのではなく、チャットボット用に表現や言い回しを変更、統一していく必要もありました。本学でルールを作らなければいけないため、ここはいまだに日々どのような内容がベストかを話し合い、アップデートしています。例えば、リンク先に誘導するだけ、表記ゆれを拾えない等、ユーザー視点で見た際に残念な気持ちになるようなFAQは作成しないよう心がけています。

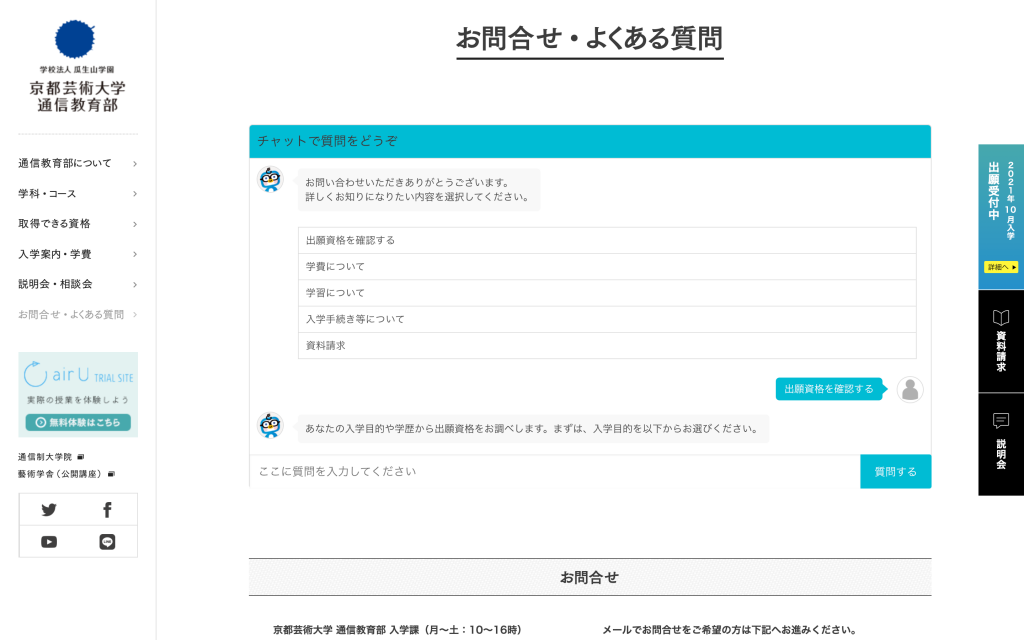

一方で、スムーズに進んだ点もありました。チャットボットの埋め込み作業は非常に簡単で、HPのソース部分内に指定のタグを埋め込むだけで完了したので、手間はかかりませんでした。チャットウィンドウのデザイン修正もCSSで簡単に変更できたので、ここも意外とスムーズでしたね。不明点があってもすぐにサポートいただけるので、安心感もありました。

リリース後の成果について

ー BEDOREの運用については、どんな状況でしょうか?

木田様:主に2週間に1回程度のペースでチューニング作業をしています。具体的には、チャットログの振り分けや新規FAQの作成です。担当者で定例会をする際に、ユーザーの実際のチャットログをもとに、どんなFAQを作成していくべきか議論をすることもあります。本学で主として運用に担当しているスタッフは私も含め3名です。一名がFAQ管理、もう一名は設定周りを担当し、私がリーダー的な立ち位置で旗振りをする等細かく担当領域を分担しています。

ー まだリリース後1ヶ月ではございますが、もしすでに見受けられる効果があれば、定量・定性問わず教えて下さい。

木田様:定量部分はまだ詳しく計測できていないのですが、定性的なところで、単純な内容の質問は少なくなっていると感じています。また、チャットログを見ていると、無線LAN関連や障害発生時の対応方法に関するお問い合わせが非常に多いという気づきがありました。ネットワークの接続方法やエラーが発生した等タイムリーに問い合わせたいような内容に対して、チャットボットがすぐに返答してくれるのはとても良いなと感じています。

ー BEDOREのサポートや、メンバーについての印象・感想を教えてください。

木田様:細かい内容の質問にも問い合わせをすると迅速に回答してくださるので大変助かっています。また、定期的にミーティングも開催させていただいていますが、疑問点や機能改善について率直なお話しができるので、利用者の声を積極的に取り入れてくれるな、という印象を受けています。

BEDOREの運用 / 効果

ー 今後の展望やBEDOREに期待する効果について教えて下さい。

木田様:現状はメディアセンターで主にICT関連のFAQを登録していますが、今後在学生向けに、履修登録や試験、評価等に関するFAQを追加し他部局でも展開していきたいと考えています。実際にこれらを担当している教学系の部局から導入したいという声もあがっています。BEDOREは一つの管理画面で、複数部局のFAQ管理ができるので、その設定について今まさに教えていただいている最中です。また、学生支援という観点で、事務手続き周りをチャットボットで自動化できないかと検討しています。複数部局での導入から、大学全体の業務効率化につなげ、利用者の利便性も高めていきたいです。

ー 事務手続きの中でも、特に書類を提出するような申請系がチャットボットに置き換わるのは画期的ですね!

木田様:そうですね、現状だと電子化と謳っていながら、WordやExcelのフォーマットをダウンロードして必要事項を入力し、メールで添付して提出するといったプロセスです。今後そこがチャットボットに置き換わることで、必要情報のヒアリングや提出までを一括で実施、管理できると非常に嬉しいです。「利用申請系」「〇〇届」「証明書の発行」のようなものたちが全て自動化できれば、職員の負担軽減やペーパーレスにもつながると思います。

ー 最後に、木田様より一言お願いします。

木田様:チャットボットは導入してからの方が大変だと思います。利用者から得たフィードバックを通じて日々FAQの見直しや追加を行っていかなければいけません。また、チャットボットの導入がきっかけとなり、利用者に対してわかりやすく伝えることの難しさも実感しました。しかしこれらの経験は、チャットボットに限らず他のユーザーサポート業務にも反映していけることだと思っています。

加えて、チャットボットの導入がきっかけとなり、利用者に対してわかりやすく伝えることの難しさも実感しました。この経験は、チャットボットに限らず他のユーザーサポート業務にも反映していきたいですね。

今後BEDOREさんにはぜひユーザー会などのイベントも開催していただきたいと思います。チャットボットの品質向上に向けて同じ悩みを抱えている企業・大学も多いと思いますので、ぜひノウハウの共有など実現していただけると嬉しいです。

以上、ありがとうございました。